会計ソフトは決算書や元帳をつくるだけでなく、収支レポートや部門別損益などを集計できる機能があります。ですが、会計ソフトのインプットは仕訳しかないため、意外に欲しい情報が取れなかったりします。

「多機能」な会計ソフト

会計ソフトも多機能になっています。部門別の損益計算や月次推移はもちろん、資金繰りレポートや債権債務管理のレポート(消し込みがされていない債権債務があるときにアラート)を出してくれるものもあります。

会計ソフトのセールスポイントとして一番大きいのは、「業務効率化」でしょう。面倒な紙の領収書の仕訳や通帳の残高を合わせるといった作業から開放され、無駄を削減できるというものです。

でも、これだけだと差別化が難しいのでしょう。各社いろんな「付加価値」をつけようと、レポート機能を充実させたり、別のソフトとのAPI連携を謳っています。

でも、なかなかこれらの会計ソフトのレポート機能を活用していくのは難しいものです。データのインプットが、「仕訳」という、数百年前から続くデータ形式で、かつ決算書を作ることに特化したものだからです。

会計ソフトは決算書を作るためのもの

会計ソフトの一義的な利用目的は、決算書を作ることです。決算書とは、BSとPLです。

BSもPLも複式簿記を使った仕訳で作成されるものですが、資金繰り表や非財務のKPIは仕訳データからでは作成は難しいです。

会計ソフトは決算書を作り、銀行融資の提出資料にしたり、上場企業だったらIRに使ったり、少し調整して税金の計算に使ったりするもので、管理会計の用途には適していません。

それでも無理やり会計ソフトで業績管理をしようと思うと、仕訳のときにいろいろタグをつけたり、補助科目をたくさん作ったり、経理の負担は増える一方です。

サブスク型のビジネスをやっているような会社は特に会計ソフトのデータは使いづらいと思います。

営業が契約を取ってきても、それがすぐに全額売上にはならないので、決算書の数字を見ても肌感覚とは異なる数字だったりするものです。

会計ソフトはあくまで「決算書を作るもの」と割り切って、それ以外の機能は高望みしない方がいいと思います。

取引を「仕訳」ではなく「データ」で表現する

日々の経理を、複式簿記とは少し違う形で記録をしておけば、それを元データに業績管理に使うことはできます。

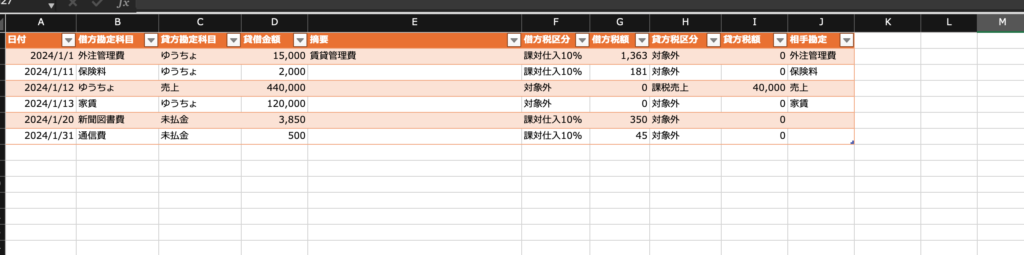

例えば以下のようなExcelを作成すれば、従来のBSとPLを集計することもできますし、キャッシュ・フロー計算書も作成することができます。

これは、本来の複式簿記の仕訳と似てるようで少し違います。金額は1箇所しか入れていませんし、キャッシュ・フロー計算書を作るための資金科目を入れる欄も追加しています(関数で自動で出るようにしています)。

こういったものをExcelで作成しておけば、決算書の作成にはこのExcelを会計ソフトにインポートし、業績管理にはこのExcel上で集計を作って管理ができます。

データのインプットを、会計古来の「仕訳」ではなく、「データ」とすることで、シンプルな経理を実現できます。

会計ソフトを無理に活用しようとせず、Excelの活用をおすすめします。

▪️編集後記

昨日は打ち合わせ数件。次のセミナー企画など。

特急「しまかぜ」の予約をしました。「しまかぜ」に乗って、伊勢神宮への小旅行を計画しています。