週刊経営財務(2023/07/17)によると、2023年上半期の新規上場社数は56社で、過去10年で2番目に高い水準となったようです。IPOは華やかですが、その裏で多くの人が大変な思いをしてきたのかと思うと、感慨深くなります。

IPOに必要なのは3つ

ベンチャー企業がIPOを達成するために必要なことは、いろんな書籍やサイトでも紹介されています。

こちらのマネーフォワードの記事などが分かりやすくまとめられています。

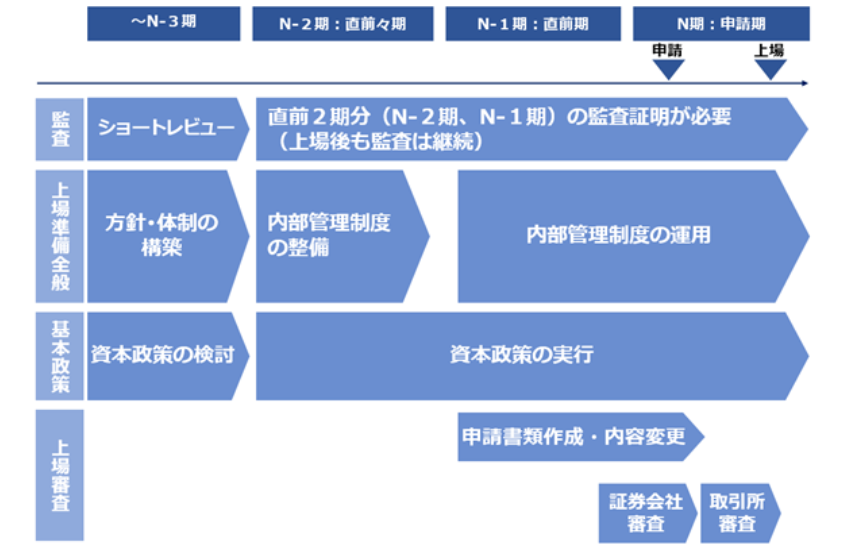

この記事にもあるように、IPOの達成のためには、資本政策とか内部管理の整備とかいろいろやることがありますが、特に必要なのは、

1. 業績が良いこと(売上が伸びていて、黒字であること)

2. 社内での協力

3. 運

の3つではないかと思います。

業績については言うまでもないですね。投資家は株を買って、配当か値上がりの売却益を求めていることがほとんどです(優待狙いとかでない限り)。投資家は、配当の原資である利益が上がっているか、売上が伸びて将来成長する見込みがあるかを常にチェックしています。

営利組織である以上、業績が良いかどうかというのは非常に重要です。

2つ目の社内の協力も、IPOが達成できない要因の一つかと思います。

社長やIPO準備の部署だけがやる気になっていろいろ体制を整備しようとしても、営業や製造などの他の部署が協力的じゃなければIPOは進みません。

不正を防止するためのいろんな手続き(内部統制など)を入れるとそれだけ社内手続きが増えて負担がそれだけ増えてしまうので、IPOのため、ということで協力できる関係性がないと、IPOは難しいと思います。

最後に運も必要かと思います。会社自体の業績も良くて社内体制が整備できていても、社外のマクロな要因(景気とか為替とかコロナとか)によってIPOができないということもよくあります。今年(2023年)はIPOをしようとしている会社にとっては追い風のようですが、会社だけではどうしようもできない運もあるかと思います。

IPOしてからが茨の道

IPOを実施するまでも大変な労力が会社内ではかかると思いますが、本当に大変なのはその後です。

株価は常に投資家にチェックされ、乱高下すれば株主から説明を求められます。業績もチェックされ、予想から外れればその要因とリカバリ策の説明を求められます。

クリーンで風通しが良くて将来も有望である。

そういうことを現在または将来の株主に常にアピールする必要があります。

第三者のお金を預かるわけなので当然のことですが、それだけ丁寧に社外とコミュニケーションをしなければなりません。

IPOするまでも大変ですが、IPOしてからも茨の道が続きます。

その成長は、あなたが望んだ「成長」か?

IPOを達成するということは、会社の大きな成長につながることだと思います。そこで働く個人にとっても、いろんな障壁がありながら、それらを克服して何かを「やり抜く」ということは今後の人生において重要な経験になります。

しかし一方で、資本市場では成長を求められるだけでなく、「常に」成長が求められる。しかもその成長は「売上」で図られる。

もちろん悪いことではありません。会社にとって持続的な成長は必要で、その会社の成長性を図るうえで、売上以外にふさわしい指標はありません。

でも、会社の成長と個人の成長を混同し、自分もいつまでも成長しつづけないといけないって、つらくないか?

年収とかキャリアとか、そういう指標での「成長」は、すればするほど道が険しくなる。自分の能力の限界を超えていると思っても、これも成長痛の一環だと自分に言い聞かせて乗り切ろうとする。それをずっと続けるのはさすがにきつくないだろうか?

そういったみんなが思い描くような「成長」から降りて、違った形での「成長」を目指してみることも考えてもよいのではないかと思います。

考えた結果、いったん降りてみるも良し、そのまま走り続けるのも良し、何も考えずにいる(考える時間もない)というのは避けるべきです。

今自分が目指しているのは、本当に自分が望んだ成長なのか?

日々の忙しさに逃げず、自分と向き合ってみてもいいのではないかと思います。